本書の特徴

全83点を完全収録した永久保存版!

孤高の画家が描き続けた故郷の象徴、「サント=ヴィクトワール山」の軌跡をたどる。

故郷のプロヴァンスと芸術の中心地パリ――“近代絵画の父”セザンヌは、なぜフランスの南北を往復し続け、繰り返し「サント=ヴィクトワール山」を描いたのか?

「描かれた場所」からその全貌を解説する初の一冊。

知られざる水彩画を含むすべての「サント=ヴィクトワール山」とその関連作を集めた、永久保存版資料。

〈出版社の解説より〉

図説 セザンヌ「サント=ヴィクトワール山の世界」

Trunk Room Library 蔵書:現在欠品中

著者:工藤弘二

出版社:創元社

発売日:2022/8/26

単行本 : 160ページ

サイズ:19 x 1.7 x 24.4 cm

▽Amazonページはこちら

図説 セザンヌ「サント=ヴィクトワール山」の世界

レビュー

セザンヌは現代アートの原点

出発点や手段は違っていても、最終的には同じ目的地や結論にたどり着くことのたとえである「すべての道はローマに通ず」というフレーズではないけれど、「すべてのアートはセザンヌに通ず」と個人的には信じ続けている。

「すべてのアート」と大風呂敷を広げるのが正確でないのならば、「自分の関心のある現代アートはすべて」という感じではあるけれど、結局は同じ目的地・セザンヌにたどり着いてしまう。

本書の帯にも引用されたピカソの「セザンヌが唯一の師でした。皆の父のような人だったのです」という言葉が、それを端的に言い表しているかもしれない。

本書は、セザンヌの「サント=ヴィクトワール山」に焦点を当てた画集。

上述のように持ち上げておきながら、セザンヌと言えば、リンゴであり、サント=ヴィクトワール山だと捉えている私としては、抗いようのないテーマだ。

とはいえ、『「サント=ヴィクトワール山」の世界』と名付けられているものの、冒頭から眺め始めると、丁寧かつ簡潔にセザンヌの歴史について語られていく。

第1章(P14~P43 )はパリ時代、第2章(P44~P77)になって故郷のプロヴァンス地方に焦点が当てられるが、山はまだ出てこない。

セザンヌとサント=ヴィクトワール山について知りたかったので、なんだ、意外と本題のパートが少ないなという気もしないでもないが、ようやく第3章(P78~P137)になって始まるサント=ヴィクトワール山について、それなりに読み応えのあるものであることは確かだ。

意外な再発見もあった。

セザンヌの年代記はだいたい頭のなかに入っているつもりでいたが、本書を読むまで、40代になってから故郷のプロヴァンスに戻っていったということを忘れていたのだ。

なんとなく30代のことだと思い込んでいた。

このプロヴァンスへの帰郷以降、彼の真骨頂とも言えるリンゴの連作、サント=ヴィクトワール山の連作が生まれたわけだが、それ以前のパリ時代は、当時としては斬新なことをやりすぎて、一部のアーティストや画商以外からは見向きもされなかったのは周知の事実。

そういいた不遇の期間が意外と長かったんだな、遅咲きだったんだな、ということに改めて感銘を受けた。

私自身、近年、地方都市に移住したこともあり、改めてその意味を理解できるようになった面もある。

都市生活の情報量、選択肢の多さを体験すると、田舎の生活は、退屈だとも捉えられかねない。

そこを脱する一つの術は、想像力によるだろう。

セザンヌとは林檎でありサント=ヴィクトワール山であると書いたように、彼の作品を敬愛している理由は――言葉を選ばずに言えば――その退屈さを乗り越える執拗さだ。

モチーフやテーマ、コンセプトの多様性なんて、さして重要じゃない。

執拗なまでにその捉え方の違いを追求することだけで、これだけ多様な世界を表現した画家は、後にも先にも彼以外にはいなかっただろう。

面白きこともなき世を面白く。

それを実現する想像力こそがアーティストがアーティストたる所以であるならば、やはり、「すべてのアートはセザンヌに通ず」るとしか言えなくなる。

text by Hiroshi Sugiura

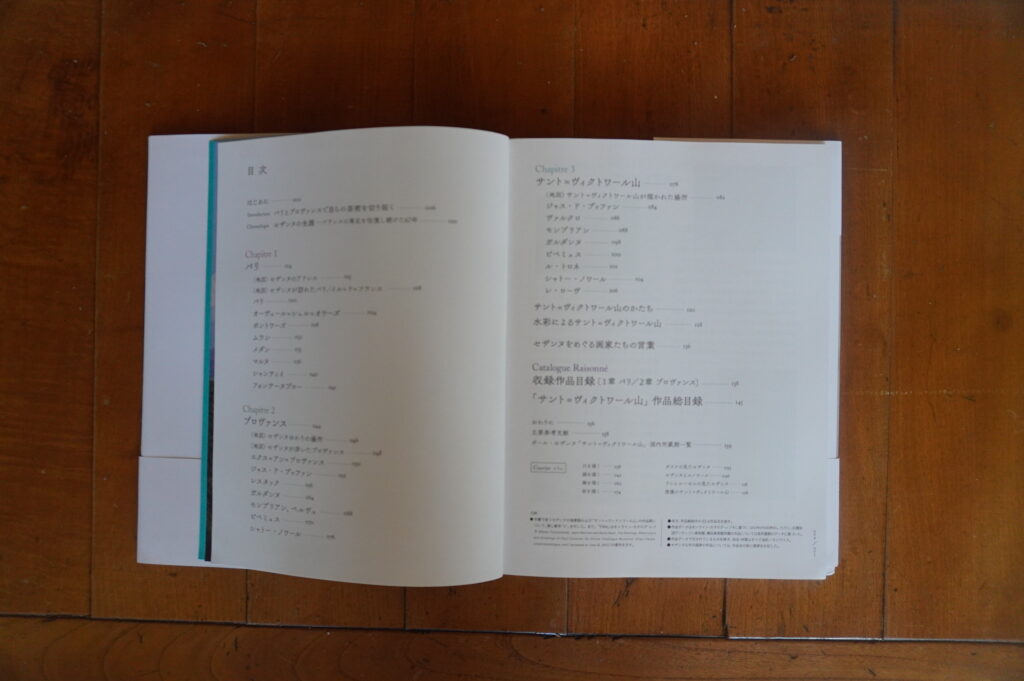

【目次】

Chapitre I パリ

――画家になることを夢見て、芸術の都へ

Chapitre II プロヴァンス

――強烈な陽光の下に生まれた新たな創造性

Chapitre III サント=ヴィクトワール山

――郷土を象徴する「聖なる勝利の山」

(コラム)

川を描く

湖を描く

海を描く

岩を描く

ガスケの見たセザンヌ

セザンヌとルノワール

ドニとルーセルの見たセザンヌ

想像のサント=ヴィクトワール山

セザンヌをめぐる画家たちの言葉

……ほか

コメント